注意力币(BAT):Brendan Eich打造的广告与用户流通数字代币解析

在信息爆炸的时代,我们每天浏览网页、观看视频、点击广告,这些看似免费的行为背后,其实隐藏着一种宝贵的资产——注意力。然而在传统互联网广告生态中,用户的注意力往往被平台无偿占有,广告收益大多流向谷歌、Meta等巨头,内容创作者只能分得残羹,普通用户更是连基本的隐私都难以保障。2017年,JavaScript发明者、Mozilla联合创始人Brendan Eich带着一个大胆的想法闯入这个领域:用区块链技术给注意力定价。这就是注意力币(Basic Attention Token,BAT)的由来。

定义与核心使命

注意力币(BAT)是基于以太坊区块链的ERC-20代币,其核心使命是构建一个去中心化的数字广告生态系统。简单来说,BAT想做的是重新分配数字广告产业链的价值:让用户的注意力得到合理回报,让优质内容创作者获得更多收益,让广告商的投放更精准高效,同时兼顾用户隐私保护。它不是孤立存在的代币,而是与Brave浏览器(Brendan Eich同期创立)深度绑定,形成“浏览器+代币”的闭环生态。

技术原理:如何给注意力“称重”?

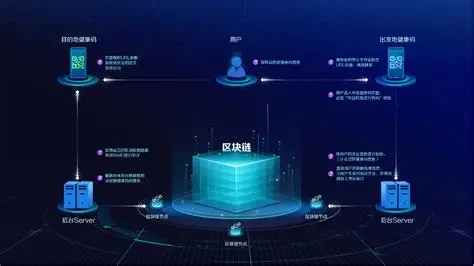

1. 区块链底层与智能合约

BAT依托以太坊区块链发行和流通,这意味着所有交易记录公开透明且不可篡改。智能合约则自动执行用户、创作者和广告商之间的价值分配,比如当用户观看广告时,系统会按预设比例将BAT转入用户和创作者的钱包,无需中介干预。

2. 注意力验证机制(AVM)

这是BAT最核心的技术创新。传统广告平台统计“点击量”“浏览时长”等数据,但这些数据容易被机器人刷量造假。而Brave浏览器内置的AVM会从三个维度量化用户注意力:

- 关注度(Attention):用户是否主动观看(而非后台自动播放)

- 持续度(Duration):有效观看时长(通常需超过5秒)

- 互动度(Relevance):用户是否对内容产生兴趣(如点击详情页)

AVM会综合这些数据生成“注意力证明”,并据此计算BAT的分配比例。有意思的是,这套机制会排除机器人行为——毕竟机器不会真的“关注”内容,这就从源头解决了广告行业的刷量痛点。

代币经济:三方共赢的游戏规则

BAT的代币经济设计围绕“用户-创作者-广告商”三角展开,形成一个正向循环:

1. 用户端:注意力变现

当你使用Brave浏览器时,开启“隐私广告”功能后,观看经过筛选的广告会获得BAT奖励。这些奖励可以直接打赏给你喜欢的YouTube频道、Medium专栏或Twitter博主,也可以兑换成法币。更重要的是,Brave默认屏蔽第三方追踪器,你的浏览数据不会被泄露,真正实现“我的注意力我做主”。

2. 创作者端:收益升级

内容创作者在Brave平台注册后,会收到用户直接打赏和广告分成。与传统平台相比,BAT模式下创作者的收益更高——比如YouTube通常抽成55%,而Brave仅收取15%的手续费,剩余85%直接归创作者。截至2023年,已有超过100万创作者加入Brave生态,包括《纽约时报》《维基百科》等机构账号。

3. 广告商端:精准投放+成本优化

广告商需要用BAT购买广告位。由于AVM能精准识别真实用户注意力,广告投放效率大幅提升。数据显示,Brave广告的点击率(CTR)平均为传统广告的7倍,而单次有效展示成本(eCPM)却降低了40%。更关键的是,广告内容会基于用户匿名兴趣标签推送,既保护隐私又提高相关性。

生态现状与挑战:理想与现实的碰撞

发展成果

经过6年发展,Brave浏览器全球月活用户已突破5000万,BAT代币市值稳定在加密货币前100名。2023年推出的“Brave Search”搜索引擎进一步完善了生态闭环,用户可以在不离开Brave生态的情况下完成搜索、浏览、消费内容和获得奖励。

现实挑战

不过,BAT的扩张之路并非一帆风顺。最大的瓶颈在于用户习惯改变——多数用户已习惯“免费但看广告”的模式,让他们主动切换浏览器并学习使用代币奖励,需要时间和教育成本。此外,广告商对区块链技术的接受度参差不齐,部分传统品牌仍持观望态度。

结语:注意力经济的未来试验田

BAT的出现,本质上是对“注意力属于谁”这一根本问题的重新思考。在数据成为新石油的时代,它尝试用技术手段将注意力从平台垄断中解放出来,还给用户和创作者。这个过程注定充满挑战——技术迭代、监管适应、生态磨合都需要时间。但不可否认的是,它为我们提供了一种可能性:未来的互联网,或许真的能实现“你的注意力,就是你的资产”。

对于加密行业进阶者而言,BAT的价值不仅在于代币价格波动,更在于它所探索的“注意力定价”模式——这可能是Web3时代最具想象力的应用场景之一。毕竟,在信息过载的世界里,能真正“抓住注意力”的,才是最终的赢家。